レポート

REPORT

2024/06/21

- 郁文館中学校

- 郁文館高等学校

- 郁文館グローバル高等学校

- ID学園高等学校

- バングラデシュ姉妹校

- SDGs教育

【バングラデシュ研修】現地でホンモノに触れるSDGs海外研修プログラム

郁文館夢学園が運営する4校(郁文館中学校、郁文館高校、郁文館グローバル高校、ID学園高校)では、毎年SDGs研修と題しカンボジアとバングラデシュの2か国で希望参加制の合同海外研修を行います。

今回は、6日間で生徒29名が参加したバングラデシュ研修の様子をお届けします。

SDGs海外研修では、生徒に現地の「現状」を体感してもらうため、現地の小学校や市場の他、渡邉理事長が運営する公益財団法人「School Aid Japan」が設立した中学校や孤児院などを訪問します。また、それだけでなく孤児院に通う子どもが実際に住んでいた家や、日系企業が支援する現地の工場などを訪れます。

開発途上国では、戦争や紛争・飢餓・貧困などを理由として基礎教育を受けられない子どもたちがいます。

郁文館で行っているような人間力向上のための教育機会と環境を、1人でも多くの子どもたちへ提供したいという思いで運営されているSchool Aid Japanは、⼦どもにかかわる教育⽀援プロジェクトを行う法人です。カンボジアやバングラデシュなどの開発途上国を中心に、約20年間で351校の学校建設や、子どもへの給食支援、孤児院の運営などを行っており、郁文館の開発途上国支援やSDGs教育の原点にもなっています。

南アジアに位置し、インド、ミャンマーと国境を接する「バングラデシュ」は、国の中央部をガンジス川が流れるため、サイクロンや洪水などの自然災害の被害を受けやすい国です。

かつては世界最貧国と呼ばれたバングラデシュですが、近年は著しい経済成長を遂げ、小学校の就学率は97%と高い水準を誇ります。一方で、農村部では貧困層・最貧困層の世帯が多く、栄養不良に苦しむ子どもが30%に上るなど、子どもたちの健やかな成長のための活動がまだまだ必要とされています。(データ出典:ユニセフ世界子供白書2023)

生徒たちはまず、ノーベル平和賞を受賞したムハマドユヌスさんが創設したグラミン銀行を見学。貧困層に対する融資を可能とした「マイクロクレジットプロジェクト」について学びました。洋服を作りたいと思っていてもミシンを買うことができなかった方が、お金を融資してもらうことによってビジネスを始められる仕組みと知り、生徒たちは展示されている資料を熱心に読んでいました。

その後、日系企業が支援する縫製工場・牛革工場を訪れました。この工場では、精神疾患・病気を抱える方や学校に通えていない貧困層に対しての雇用を拡充しており、育休や託児所が完備されているなど福利厚生が充実している点に驚きの声が上がりました。

働く人も活き活きとしていて、生徒の中には「離職率の高い日本も真似できるところがあるのではないか」と話しながら、担当職員の話を一生懸命聞く姿がありました。

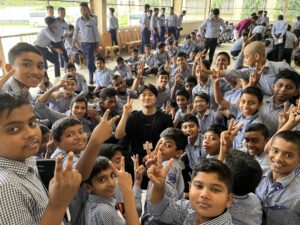

郁文館の姉妹校NDMSC(ナラヤンクルドリームモデルスクールアンドカレッジ)への訪問では、ウェルカムパーティーが開かれ、郁文生もソーラン節を披露しました。将来の夢について現地の生徒と英語で言葉を交わす生徒や、サッカー・クリケットなどのスポーツを一緒に行う生徒など、交流方法は様々でしたが、「友達ができた!」「言葉がわからなくても表情やジェスチャーを使って話すことができた!」と皆嬉しそうに報告してくれました。

楽しく現地の学生と交流をした一方で、都市部から少し離れるとガラッと雰囲気が変わりました。信号機が稼働しておらず絶え間なくクラクションが響いていたり、高速道路を人が歩いていたりと、普段生活している土地では見かけない現象に、生徒たちもバスの中から窓の外をじっと見つめて観察していました。

また、工場から流れた染料により茶色く濁った川の上にある港町や、現在も使われている線路のすぐ横で生活をする人が多くいるスラム街などを訪問し、著しい発展の裏側で整備が追い付かずに格差が広がっている現状を目の当たりにしました。

スラム街にあるNDMSCの生徒の自宅訪問では、親戚の家の庭にトタン屋根を建てて生活する様子を見て、最初は思わず言葉を失っていた生徒たちでしたが、「学校で何を学んでいるか」など積極的にコミュニケーションを取り、彼らと仲良くなっていました。

貧困の現実に大きな衝撃を受けながらも、「日々の小さな幸せを見つけながら一生懸命生きる姿に感銘を受けた。日本に帰ったら自分も夢に向かって頑張りたい。」「アジア最貧国と聞き、最初は研修に参加することを躊躇したが、自分も何か役に立ちたいと思えた。」など、6日間の体験を生徒たちが前向きな気持ちで受け止め、今後に活かそうとしている様子が伺えました。研修に参加したことがゴールではなく、次のスタートに繋げようとする生徒たちを誇らしく思います。

帰国後、夢に向かって突き進みはじめた生徒たちを教職員一同応援しています。